|

仙台文学館 村上 佳子 |

|

|---|

夏目漱石の足跡〜仙台の「漱石文庫」によせて

作家というと、まず思い浮かぶのは夏目漱石という方も多いのではないでしょうか。今回は、この文豪・漱石の話題をご紹介します。

仙台文学館では、開館記念の企画展で東北大学附属図書館にある「漱石文庫」の資料を大きく取り上げました。日本を代表する作家の蔵書がまとまって仙台に保存されていることは、案外知られていません。

大正5年に漱石が亡くなった後、その蔵書は遺族の元に保管されていましたが、第二次世界大戦の戦況が悪化するにつれて、安全な場所に避難する必要が生じ、その受け入れ先に東北大学附属図書館が決まったのです。当時の図書館長で漱石門下のドイツ文学者・小宮豊隆の尽力によるもので、蔵書を分割することなく一括して保存することになりました。昭和19年2月、仙台に移された漱石の蔵書は、翌年3月の東京大空襲の戦火を逃れ、その後に加えられた日記などの身辺資料とともに「漱石文庫」として現在に至っています。

夏目漱石(本名:金之助)は、日本が江戸から明治に変わる前年の慶応3(1866)年、現在の東京都新宿区に生まれ、その年齢は明治の年号に一致しています。夏目家は代々町方名主を務めていましたが、両親は歳をとってからの五男の誕生を喜ばず、漱石は生後まもなく養子に出されます。養家では跡取り息子として期待されて育ちますが、明治9年、養父母の離婚により生家に戻ることになります。以後、実父母のもとで成長していきますが、この幼年時代のいきさつは漱石の人格形成に少なからぬ影響をおよぼしました。

西洋の文化が入り目ざましい開花を遂げた明治期、漱石は、東京帝大に学び、英文学を専攻します。松山、熊本での教職を経てロンドンへ留学し、帰国後の明治36年、東京帝大の講師となりますが、留学以来、漱石の精神状態は常に不安定で、それを癒すかのように「吾輩は猫である」を書き始めます。この小説が評判になり、続いて「坊ちゃん」「草枕」などの作品を世に送り出していきます。

大学の講義も学生があふれるほどの人気で、面会日としていた木曜日には多くの弟子たちが漱石の自宅を訪れていました。そのような中で、明治40年、漱石は大学を辞して朝日新聞社に入社、専属作家の道を選びます。

以後、最後の長編小説「明暗」を未完のまま49歳で亡くなるまで、朝日新聞を舞台に発表した数々の小説は、100年を経た今も色あせることなく読み継がれています。

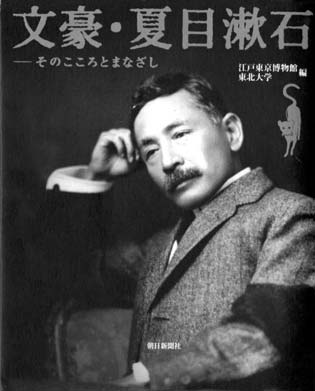

昨年は、「漱石文庫」を有する東北大学の創立100周年、そして、漱石が朝日新聞社に入社して100年という節目の年でした。これを記念して、11月には、江戸東京博物館で大規模な漱石展「文豪・夏目漱石−その心とまなざし」が催されました。私も足を運びましたが、平日にも関わらず展示室は観覧者であふれ、大変な盛況でした。

当館でも、この春の企画展として、再度漱石を取り上げます。阿部次郎、小宮豊隆など漱石門下の東北大学の教授たちにより伝えられた漱石の精神が、学都仙台の気風を育んできたことをご紹介し、また、これを機に改めて漱石の作品に親しんでいただければと思います。

ここで、お馴染みの小説をその冒頭でたどってみましょう。

「吾輩は猫である」明治38年

「我輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生まれたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニュアー泣いて居た事丈は記憶して居る。吾輩はここで始めて人間というものを見た。」

「坊ちゃん」明治39年

「親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりして居る。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間程腰を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたかと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出して居たら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りる事は出来まい。弱虫やーい。と囃したからである。」

「草枕」明治39年

「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安いところに引越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生まれて、画ができる。」

この3作品は、いずれも軽妙な語り口で人の世の出来事や人間関係の心情などが、時にはユーモラスに、また時には含蓄深く描かれています。次に朝日新聞の専属作家になってからの作品をいくつかご紹介してみます。

「三四郎」明治41年

「それから」明治42年

「門」明治43年

この3作品は、いずれも軽妙な語り口で人の世の出来事や人間関係の心情などが、時にはユーモラスに、また時には含蓄深く描かれています。次に朝日新聞の専属作家になってからの作品をいくつかご紹介してみます。

地方から進学した青年の都会的な女性への恋心、三十男が友人の妻を愛する葛藤、人妻を奪った過去をもつ夫婦がかばいあって生きる姿と二人が行きつく世界・・・前期三部作といわれるこれらの作品は、人生のそれぞれの過程で直面する愛の様相が描かれています。

「心」大正3年

親友を出し抜いて下宿の娘と婚約し、その友人を自殺に追い込んだ過去をもつ先生・・・愛することの自我、それゆえの罪と孤独がせまってきます。

「道草」大正4年

留学後の大学教授夫婦の感情の行き違いや養父との軋轢などが描かれ、幼少期のいきさつなどを髣髴させる漱石の自伝的要素の強い小説です。

「明暗」大正5年

会社員の主人公とその妻、妹、かつての恋人など個性的な人物が登場し、生き生きと対峙します。恋人が去った理由が明かされようとするところで、漱石の死によって小説は未完のままに終わっています。

夫婦、親子、恋人、友人、同僚・・・その様々な人間関係の中で生きる人の姿を描く漱石作品のテーマは、現在の私たちにそのまま通じていると思います。

最後に仙台文学館初代館長の井上ひさしのエッセイ「淋しいという基調音」から、私が特に好きな部分を引用させていただきます。

「ひとは淋しいから一人では生きられない。だがしかし二人以上集まると互いに迷惑をかけ合い、争い合い、裏切り合い、そして憎み合い、つまりは一人になりたいと切に願うようになる。ところが一人になってみると、やはり淋しくてやりきれない。そこでまた二人以上集まって・・・。

漱石は一生かかって、このやりきれない堂々めぐりを書き続けたのではなかろうか。(−中略−)私はただ、この、淋しさを軸とした堂々めぐりが人生というものではないかという問いを設定した漱石に感謝するばかりである。この問いがあることを知っているだけでも、人生、だいぶ生きやすくなると思うからだ。」

(『文学強盗最後の仕事』所収)

東北大学、江戸東京博物館編

『文豪・夏目漱石−そのこころとまなざし』(朝日新聞社)